티스토리 뷰

반응형

주관적인 시간

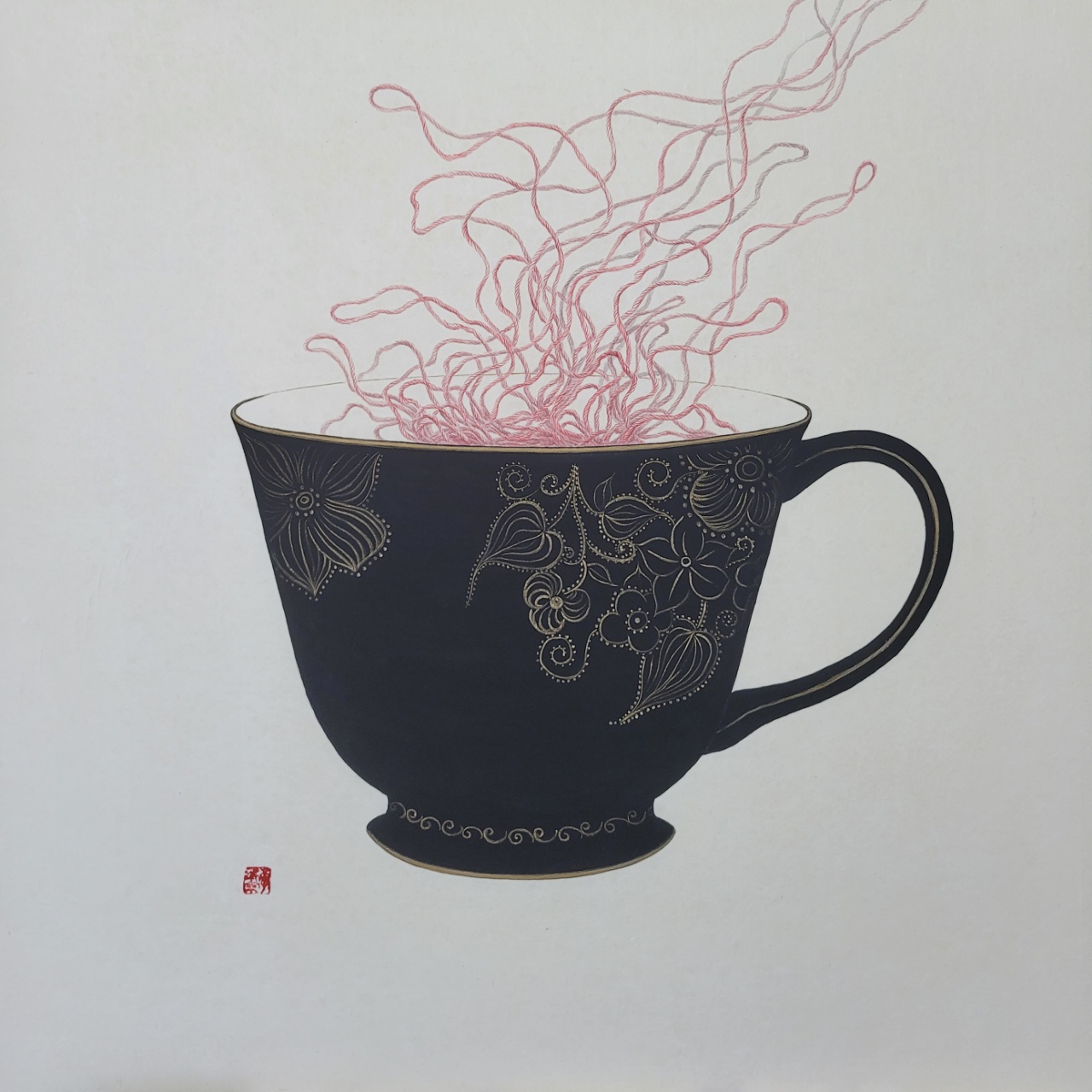

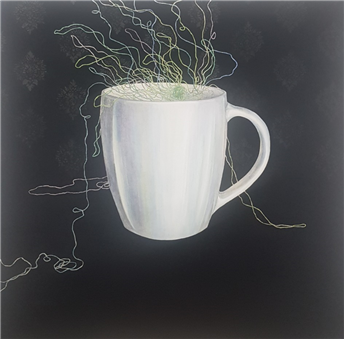

앞서 시간의 여러 가지 개념들을 개괄적으로 언급했었지만, 자아는 현재의 시공간에 존재하고 있으나 그러한 의식과 무의식들이 현재를 벗어난다면 과연 일상적인 크로노스의 시간 속에 있다고 말할 수 있을 것인가에 대한 생각과 그렇다면 프로이트가 말한 무의식만이 무시간성을 발생시키는 것인지, 아니면 들뢰즈의 나르키소스적 자아만이 아이온의 시간이라는 개념에 접합되는 것인지가 뇌리속에 남겨져 있다.일상생활 속에서 우리는 가끔 멍하게 시간을 보내는 경우가 많다. 단지 아무것도 하지 않는다고 해서 공허하기만 한 시간이 아니라, 의식은 어딘가 또 다른 곳으로 이동해 갔을지도 모를 일이다. 그 시간들은 우리가 사물을 바라보거나 사건들을 접했을 때도 마찬가지이다. 가령, 우리가 커피를 마시고, 그 맛을 음미하기 시작하면서 복잡하게 얽혀 있는 실타래와 같은 기억들이 저 어딘가에서 비집고 나오는 것과도 같다고 할 수 있다. 또는 음악에 심취되어 있을 때 감성적인 욕구가 분출되면서 상상의 나래를 펼치는 등 우리의 머릿속에서 또는 잠재해 있는 내면에 무언가가 작동되면서 시간과 공간을 넘나들게 된다. 그것이 의식적이든 무의식적이든 간에 말이다. 이러한 시간은 어떤 특별한 순간이면서도 현재에서 과거, 미래로 무한하게 분해 될 수 있다는 점에서 카이로스의 시간이나 들뢰즈의 아이온의 시간과도 유사하다. 그래서 이러한 시간 들을 주관적인 시간이라 통틀어 부르고 싶다. 일상적인 시간의 규칙이 적용되는 객관적이고 선형적으로 흐르는 시간과는 다르니 말이다. 의식의 흐름대로 이 시간을 자유롭게 방치함으로 인해서 공허함을 느끼거나 시간을 의식적으로 채워야 한다는 강박관념에 사로잡힐 이유는 없다. 오히려 우리의 공허함에 공간을 마련해주거나, 그 안에서 새로운 충만함을 발견해낼 수도 있다. 그 시간은 단순히 딴생각에 젖어 있는 비어 있는 시간이 아니라 현재의 어려움과 거리를 두게 하고, 그 어려움을 밖에서 바라보게 하며, 미래적인 것의 넓이를 시야에 떠오르게 한다. 또한, 주관적인 시간을 통해서만이 시간을 소유할 수도 있고 활용함으로써 복잡하게 엉켜있는 실타래 같은 과거를 재정립시키고 그로 말미암아 좀 더 창의적인 미래를 펼칠 수 있게 한다. 그래서 주관적인 시간을 갖는다는 것은 일종의 정신적이고 창조적인 활동이라도 할 수 있겠다.

의식의 흐름

제임스 조이스(James Joyce)의 소설 Ulysses는 주인공 Bloom의 심리적인 부분을 의식의 흐름에 따라 서술되어있는 소설이다. 이 책에서는 마치 주인공 Bloom의 일대기를 담아둔 것과 같이 엄청난 분량으로 되어있지만, 사실 크로노스의 시간으로 보자면 겨우 18시간 동안의 일과 속 의식의 흐름에 의한 내면의식이 표출되어 져 있다. 의식의 흐름은 특히 내적 독백으로 표현돼 있는데, 내적 독백은 소설에 있어 인물의 정신적 내용과 과정들을 재현하는데 사용되는 기법이다. 사건의 흐름을 서술하는 것이 아니라 의식의 흐름에 따라 끊임없이 이어지는 내적 독백을 따라가다 보면 어느새 전혀 다른 이질적인 존재들에게 도달하게 된다. 이처럼 주인공의 의식의 흐름은 작가의 관여나 통제 없이 흘러가기 때문에 그 종착지가 불분명하고 전혀 예상치 못한 다른 결론이 지어질 수 있다. 마치 영화에서의 몽타주 기법과도 같이 장면 장면이 짧게 지나가고 빠른 화면변화를 통해 표현능력을 확대시키고 전혀 이질적인 존재들을 화면에 병치시킨다. 존재하고 있는 자아는 의식과 무의식을 따라 자유연상을 통해서 시간과 공간을 자유롭게 넘나들면서 마음의 종착지가 어디인지를 깨닫게 해준다. 의식의 흐름은 결국 주관적인 시간 속에 놓여있는 것이다. 주관적인 시간을 갖는다는 것은 망상과도 같은 단순한 것이 아니다. 그것은 개개인의 고유한 성격과 사상에 따라 새로운 세상을 바라볼 수도 있고, 자신을 점검하고 반성하는 자기성찰로 가는 중요한 문제일 수도 있다. 본인은 작품을 통해서 자신의 특별한 사건의 흐름을 따라가기보다는 의식이 흐르고 있는 주관적인 시간의 느낌을 표현하고자 하였다. 그리하여 내면을 표현해 주고 있는 실타래들은 본인이 일상의 시작을 의미하는 커피를 마실 때 만끽하는 충만감이나 음악을 감상하고 있을 때 느껴지는 감정들의 소용돌이라든지 혹은 그 감정들이 자연스럽게 인도해 주고 있는 의식의 흐름들을 표현하는 하나의 소재이기도 하며 그리고 그 속의 공간 요소들로 하여금 내면이 가리키는 종착지가 어디인지를 깨닫게 하여준다. 주관적인 시간을 가진다는 것은 나와 타자, 그리고 사물들과의 소통을 마련해 주며, 자신의 일관성을 회복하고 새롭게 형상화할 수 있는 자기의 시간인 것이다.

참고도서

빌헬름 슈미트, 『철학은 어떻게 삶이 되는가』, 책세상, 2017,

※ 이 글은 본인의 작업노트를 바탕으로 하였습니다.

반응형

반응형

공지사항

최근에 올라온 글

최근에 달린 댓글

- Total

- Today

- Yesterday

링크

TAG

- 작가 탐구

- 예술

- 갤러리 희

- 주관적인 시간

- 최초의추상회화

- 예술을 삼킨 철학

- 금샘미술관

- 이영섭작가

- 금정문화회관

- 지금전시

- 작가탐구

- 밀양투명꽃

- 신성호작가

- 갤러리아트숲

- 철학

- 존재와 예술

- 부산갤러리카페

- 부산만덕카페

- 예술적 인문학 그리고 통찰

- 김종식

- 북구대형카페

- 투명꽃1주년전시

- 밀양가볼만한곳

- 최초의여성추상작가

- 정광화개인전

- 적절한소환

- 철학을 삼킨 예술

- m543

- 밀양복합문화공간

- 아트페어

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

글 보관함