티스토리 뷰

루이스 부르주아의 생애

프랑스의 조각가이자 설치미술가로 알려진 루이스 부르주아(Louise Bourgeois, 1911~2010)는 20세기의 가장 주목받는 여성 작가입니다. 부르주아는 전통적인 조각 재료인 청동과 대리석뿐 아니라 석고, 라텍스, 고무, 직물 등 다양한 재료를 사용하여 자신이 가졌던 트라우마와 인간, 특히 여성이 가지는 고통에 대한 주제를 가지고 작품활동을 이어나갔습니다. 부르주아는 1911년 프랑스 파리에서 태피스트리를 수선하는 일을 하는 집안에서 태어났습니다. 그녀는 집안 사업을 종종 도왔는데 그러면서 자연스럽게 밑그림을 그리고 드로잉을 하게 됩니다. 그녀의 어린시절은 아버지의 외도로 어머니가 고통스러워하는 모습을 보며 매우 불우하게 보냈는데, 급기야 어머니의 죽음은 그녀에게 큰 트라우마를 남기게 됩니다. 대학 졸업 후 1938년에 결혼을 하면서 인생의 전환점을 맞이하게 되는데 뉴욕으로 이주하여 본격적인 작업을 하게 됩니다. 부르주아는 처음에는 회화 작업을 하였지만, 돌을 쪼고 나무를 깎는 거친 과정에서 고통과 스트레스가 감소하고 억압된 감정이 발산되는 것을 느끼며 조각에 발을 디디게 됩니다. 1940년대 후반과 1950년대 초에는 주로 목재 작업을 하였고, 1960년대에는 형태를 전환하고 새로운 재료를 도입하기 시작했습니다. 조각은 그녀가 어린 시절 아버지와 가족으로부터 받은 정신적인 충격을 극복하는 데 큰 도움이 되었고 작품활동을 통해 자기 치유를 도모하였습니다. 대중적으로 널리 알려진 작품으로는 거대한 거미 시리즈의 <마망>과 같은 청동 소재 작품이 있습니다.

페미니즘 작가로 주목받다

부르주아의 예술은 매체의 다양성과 실험적인 작업으로 특정한 범주나 양식으로 규정되기 어렵습니다. 하지만 1960년대 중반에 페미니즘이 미술사에 급격히 들어오게 됩니다. 부르주아는 어린 시절 아버지의 외도, 어머니의 죽음 등이 트라우마로 남아 여성과 남성 간의 갈등, 억압받는 여성, 성, 죽음, 모성애 등에 관한 주제로 작업하였고, 페미니즘 비평가들에 의해 재평가되었습니다. 1970년대 말부터 그녀는 화랑가에서 페미니즘 작가로 주목받기 시작하면서 1999년 제48회 베니스 비엔날레에서 황금사자상을 수상하였습니다. 상대적으로 늦은 나이에 예술적 성공을 누리며 생존하는 세계 10대 작가로 선정되었습니다.

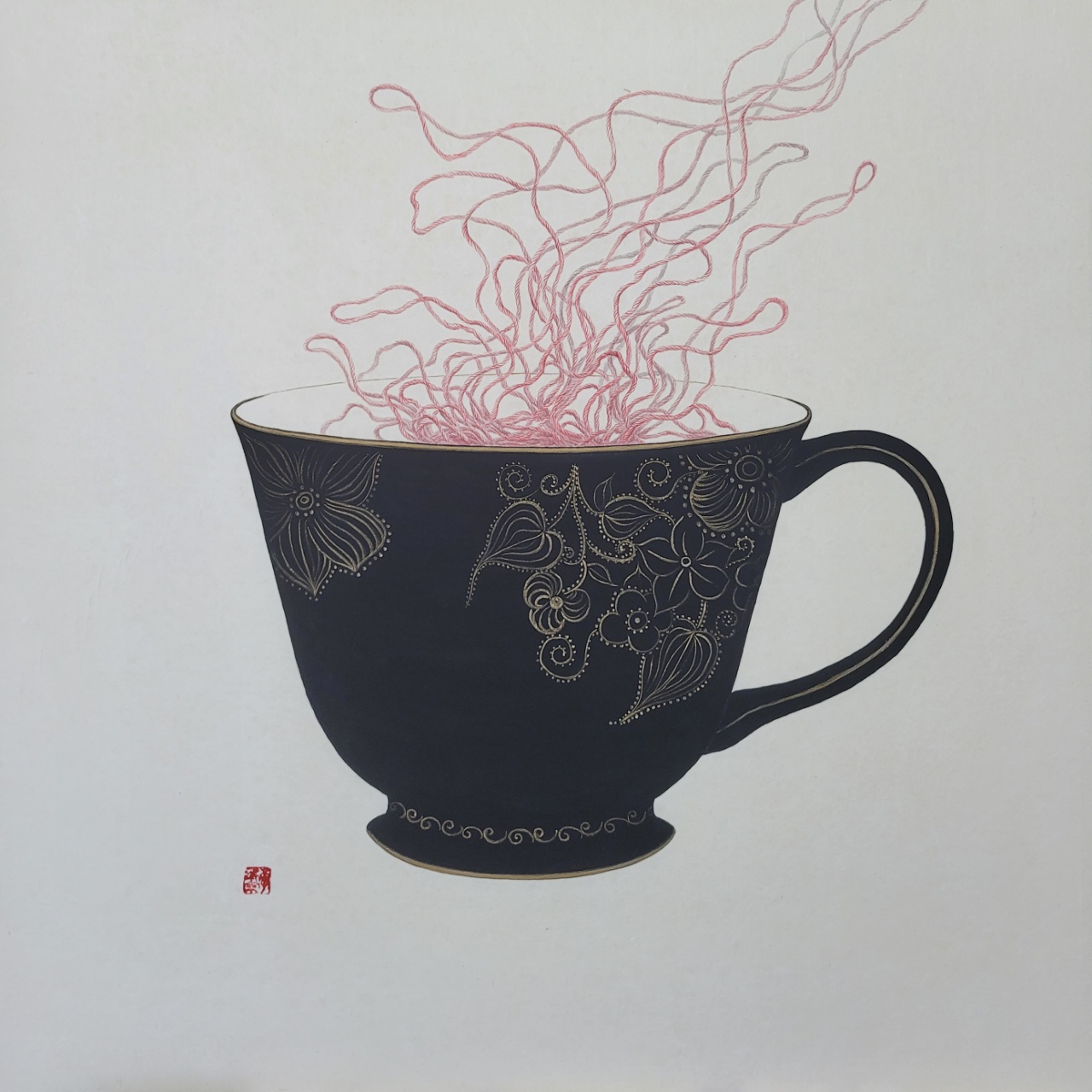

바느질 작업

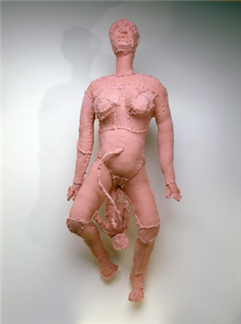

부르주아는 노년기에 들어서 바느질을 하기 시작합니다. 아마도 태피스트리를 수선하던 유년기의 기억이 큰 작용을 하였을 것으로 보입니다. 바느질 작업은 그녀에게 남편의 외도를 지켜보며 인내해야만 했던 어머니의 상처와 죽음에 대한 기억을 떠올리게 합니다. 역사적으로 바느질은 사회활동이 제한되었던 가부장적 시대의 여성에게 억압된 감정을 치유하고 창작의 욕구를 표출하는 도구가 되어왔습니다. 부르주아 역시도 바느질을 통하여 창작행위를 함으로써 과거의 어두운 기억과 고통을 되새기려는 의미가 있습니다. 그녀의 작품에 나타나는 여성과 남성의 신체 이미지 역시 자신의 기억을 낱낱이 끄집어내고 그것을 재경험함으로써 상징적으로 아픔을 치유하는 과정의 일부라 할 수 있습니다. 이를 명백하게 보여주는 작품 <나를 버리지 마세요>는 조각난 헝겊으로 덮여 이리저리 실로 꿰매어져 있는 막 출산한 여성의 형상을 표현하였습니다. 갓 태어난 아기는 탯줄이 여성의 배꼽에 연결되어 마치 엄마의 몸의 일부인 것처럼 매달려 있습니다. 작품 속 여인은 자신의 어머니를, 또 탯줄에 매달린 아기는 자신을 형상화한 것으로, 어머니의 상처와 부재로 인하여 겪은 두려움과 공포를 표현하였습니다. 부루주아의 작업에는 유독 모성애와 관련된 것이 많은데 과거 어머니에 대한 기억을 재생하고 새로운 탄생과 탯줄로 연결된 관계에 대한 화해와 복귀를 희망하는 의미인 것 같습니다.

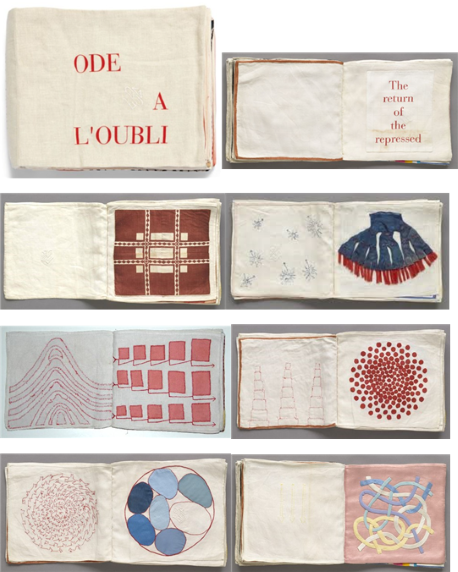

개인적으로 <망각의 시>라는 작품을 좋아합니다. 이 작품은 그녀의 자전적인 요소를 담아 한 권의 책으로 엮은 작품입니다. 총 36장으로 구성된 이 작품은 마치 그녀의 일기장을 펼쳐보는 듯한 느낌을 줍니다. 제목에서 느낄 수 있듯이 자신의 기억에서 오는 지난 상처들을 잊어버려는 의도에서 제작되었는데, 자신의 상처를 회피하지 않고 기억을 하나씩 꺼내어 가며 자신의 심리를 분석하고 자기 치유를 꾀하고자 하였습니다. 현재의 우리는 언제나 과거와 맞물려있기 때문에 그녀는 자신의 과거를 지우려면 과거와의 온전한 화해가 이루어져야 한다고 믿었습니다. 그녀에게 과거란 고통이고 공표였습니다. 그러나 이 작품에서는 과거의 작품과 같이 더 이상의 상처나 고통이 느껴지지 않습니다. 마치 어린이를 위한 동화책처럼 아기자기한 형상으로 된 패치워크처럼 보입니다. 이것은 그녀가 여전히 작품을 통해 과거를 환기하고 있지만. 그 속에서 카타르시스를 느끼고 자기 초월로 가고 있음을 의미합니다.

※ 이 글은 본인의 논문에서 발췌하였습니다.

- Total

- Today

- Yesterday

- 정광화개인전

- 밀양가볼만한곳

- 북구대형카페

- 작가 탐구

- 밀양복합문화공간

- 아트페어

- 금샘미술관

- 작가탐구

- 예술적 인문학 그리고 통찰

- 투명꽃1주년전시

- 주관적인 시간

- 김종식

- 최초의추상회화

- 신성호작가

- 지금전시

- 금정문화회관

- 부산만덕카페

- 밀양투명꽃

- 예술을 삼킨 철학

- 갤러리 희

- 갤러리아트숲

- 부산갤러리카페

- 철학을 삼킨 예술

- m543

- 존재와 예술

- 철학

- 최초의여성추상작가

- 적절한소환

- 예술

- 이영섭작가

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |